출처: Gold Penguin 블로그(https://goldpenguin.org)

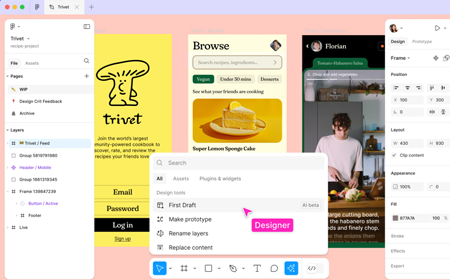

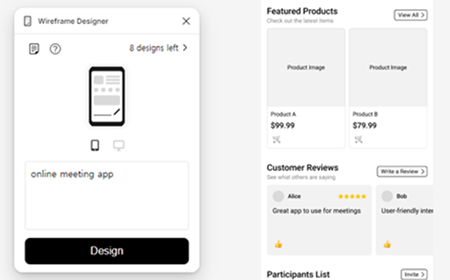

2022년 11월, Chat GPT가 세상에 처음 공개되었습니다. 3년도 채 되지 않아, 대화형 AI는 우리의 일상부터 업무까지 많은 것을 바꾸었습니다. 대화형 AI는 사사로운 질문에도 성심성의껏 대답하는 비서가 되기도 하고, 사용자가 필요로 하는 글을 빠르게 만들어 주는 글쓴이가 되기도 합니다. 별도의 설정을 하지 않아도 AI는 문법적으로 완벽한, ‘정답에 가까운 문장’을 만들어줍니다.

이 ‘정답에 가까운 문장’은 우리의 사고방식을 어떻게 변화시킬까요?

부제 1. 대화형 AI가 만든 문장의 형태

출처: 슬로우뉴스 (https://slownews.kr/)

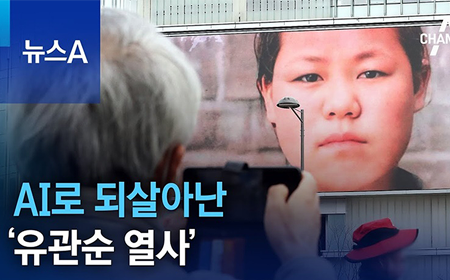

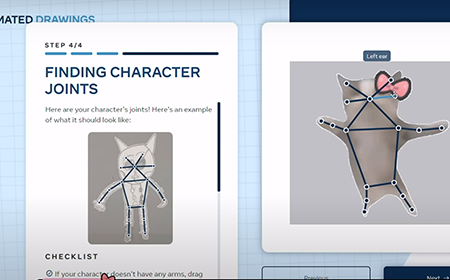

사고방식을 이야기할 때, 문해력을 빼놓을 수 없습니다. 문해력은 단순히 글을 읽는 능력이 아니라 정보의 맥락을 이해하는 힘입니다. 디지털 시대에는 문해력이 더욱 중요한 가치를 지닙니다. 문해력이 높으면 가짜 뉴스를 판별할 수 있고, 온라인에서 신뢰할 수 있는 정보를 구분할 수 있습니다.

학생들의 문해력이 부족하다는 뉴스 기사, 자주 보셨을 겁니다. 학생들은 텍스트보다 영상에 더 익숙한 세대이기 때문인데요. 그런데 대화형 AI를 자주 사용하는 어른들도 크게 다르지 않습니다. 우리는 하루에도 몇 번씩이나, 대화형 AI가 생성한 ‘정답에 가까운 문장’을 마주합니다. 보편적인 어휘로 이루어진 문장과 비슷한 표현 방식을 마주하는 것을 넘어서, 그것을 그대로 사용하기도 합니다. 이처럼 반복되는 구조와 표현에 익숙해질수록 우리의 사고는 점점 좁아지고, 획일화됩니다.

부제 2. 유튜브 알고리즘와 대화형 AI

출처 : YouTube - 지혜의 빛

무심코 들어간 유튜브 숏츠에서 몇십 분을 보내본 경험, 모두 한 번쯤은 있으실 겁니다. 유튜브는 콘텐츠, 음악, 뉴스 등 우리가 좋아하는 것만 추천하기 때문에 빠져나오기가 쉽지 않습니다. 하지만 유튜브가 처음 나왔을 때부터 지금까지, 추천 알고리즘이 사람들에게 편향된 시각을 형성한다는 우려의 목소리가 큽니다. 편향된 시각은 타인의 사고방식을 이해하기 어렵게 만듭니다.

대화형 AI는 유튜브 알고리즘과 정반대입니다. 대화형 AI가 우리에게 던져준 문장, 표현, 아이디어가 비슷해서 우리를 모두 같은 사고방식을 하도록 만듭니다. 조직의 모든 사람이 유사한 논리로 사고한다면, 의사결정이 안전하고 매끄러울지 몰라도, 새로운 시각을 갖기 어렵습니다. 결국에는 익숙한 선택만 반복하는 집단이 될 것입니다.

종종 유튜브 알고리즘을 올더스 헉슬리의 소설 [멋진 신세계]에 비유하곤 합니다. 알고리즘은 사용자의 취향에 맞는 정보만 보여주어서, 색다른 관점에 접근할 기회가 줄어듭니다. 반대로 대화형 AI는 조지 오웰의 소설 [1984]에 비유할 수 있습니다. 소설 [1984]에서는 ‘bad’의 반대말을 ‘good’이 아닌 ‘unbad’라고 표현합니다. 언어를 인위적으로 단순화함으로써, 사람들이 복잡하게 사고하지 못하도록 만드는 거죠.

부제 3. 사고의 편안함

대화형 AI는 모든 사람이 보편적으로 사용하는, 너무나도 편리한 기술입니다. 하지만 AI가 만들어주는 글의 맥락을 파악하지 않은 채 텍스트로만 읽고, 또 그것을 그대로 빌려 쓰는 것에 익숙해지면, 언젠가 ‘내 생각’이라고 믿었던 표현이 사실 AI의 것이었음을 깨달을지도 모릅니다.

‘unbad’처럼 사고의 편안함을 추구할수록 우리는 진짜 의미와 멀어집니다. 지금 우리에게 필요한 건, ‘good’처럼 분명한 생각을 표현하는 용기입니다. 각자의 사고방식이 솔직하게 드러날 때, 우리가 만드는 콘텐츠는 더 다채로워집니다.